Une histoire populaire des États-Unis

Il peut sembler

inapproprié de présenter un livre d'histoire dans la rubrique "

philosophie ". Cependant le fort volume de quelques 811 pages de Howard

Zinn - 1922-2010, enseignant d'histoire à la Boston University - est

tout entier traversé par un questionnement que la philosophie ne peut

ignorer : " à partir de ce que je sais, que puis-je faire ? ".

Que savent donc les Américains de leur propre histoire, celle du plus

puissant pays du monde dont la politique détermine le destin de

milliards d'hommes ? Howard Zinn constate que l'histoire " savante "

est construite comme un récit mythique où des coups d'éclats héroïques

sont attribués à de " grands hommes ". Nulle considération n'est

accordée aux conditions sociales qui déterminent les décisions

politiques.

C'est à une déconstruction de ce récit que procède l'auteur en prenant

force exemples. Certains sont connus : la guerre d'Indépendance, la

conquête de l'Ouest, la guerre de Sécession, la participation aux deux

conflits mondiaux, la domination sur l'Amérique centrale et latine, le

bourbier du Vietnam et les interventions au Moyen Orient. Les idéaux

proclamés sont confrontés aux buts et aux moyens que révèlent les

archives. Surtout, est mise en lumière pour chacun de ces moments la

manière dont le gouvernement des USA (quelque soit la tendance

partisane) a, de manière systématique, entendu résoudre des questions

domestiques en opposant des Américains à d'autres ou en développant une

mentalité obsidionale et chauvine.

D'autres exemples concernent ce que l'Histoire officielle ignore

toujours. D'où, dans le titre le mot " populaire " qui est essentiel

pour le point de vue de cet ouvrage. Les Indiens spoliés, les esclaves

en fuite et ceux qui les soutiennent, les fermiers face aux

propriétaires terriens, les ouvriers agricoles confrontés aux fermiers

et le jeu permanent des oppositions et rivalités des minorités mises en

concurrence et prises dans les affres d'un racisme multiforme et

toujours vif (Irlandais / Américains de " souche ", Pauvres blancs

/ Noirs un peu moins pauvres, etc.) ; mais aussi, plus récemment les

femmes, les opposants à la guerre du Vietnam et les " minorités "

diverses, sont ceux qui, en l'ignorant souvent, introduisent le ferment

du doute et du changement au prix de sacrifices considérables face aux

pressions idéologiques et à la violence de la répression.

Pour Howard Zinn, les États-Unis ont atteint, à l'heure actuelle, un

sommet de discrédit démocratique. La majorité des citoyens ne fait plus

confiance à ses dirigeants et, fait jamais encore observé, ce manque de

confiance est éprouvé par une classe moyenne qui avait été l'agent de

maintien de l'ordre social, la " garde " : " Nous

lecteurs et auteurs de livres, avons toujours été, dans notre grande

majorité, dans le camp des gardiens ". Cela est en voie de se

renverser.

En effet, dans un pays où 1% de la population se partage un tiers des

richesses et où les présidents ne sont plus élus que par à peine 30% du

corps électoral et appliquent les mêmes programmes, ce que Zinn appelle

la " garde ", risque de se révolter. Cette révolte n'aura pas

nécessairement un caractère violent, mais se dessine déjà plutôt comme

un changement des mentalités et la recherche de nouvelles pratiques

sociales - issues des militantismes minoritaires.

" Les serviteurs du système refuseront de continuer de travailler pour

maintenir le vieil ordre agonisant et profiteront de leur temps et de

leur espace (qui leur avaient été accordés en échange de leurs

services) pour démanteler l'ancien système et participer à

l'élaboration d'une nouvelle société.

Les prisonniers du système continueront de se révolter, comme

auparavant, de manière imprévisible et à des moments qu'on ne saurait

prédire. La nouvelle donne de notre époque est cette possibilité qu'ils

ont désormais d'être rejoints par les gardiens du système. " (p. 759).

G. Herlédan

Plaidoyer pour la paix

Érasme

Né en 1469, d'origine

modeste, orphelin à 14 ans, prêtre à 25 ans, Érasme, homme humble et

dévoué, est un grand voyageur. Il écrit un Éloge de la folie qu'il

dédie à Thomas More. Il entre en conflit théologique et philosophique

avec Luther. Fidèle à un positionnement de tolérance et de pacifisme,

il publie en 1524 un essai sur le libre arbitre où il défend l'idée

selon laquelle l'homme à sa liberté de choisir sa perte ou son salut

(Homo pro se : être homme pour soi-même). De même, il mène

inlassablement une guerre contre la guerre. Il dénonce tour à tour le

désir de pouvoir, la volonté d'asservissement et la déshumanisation de

l'homme de guerre, l'intolérance religieuse. Dans sa biographie du

grand homme Stefan Zweig insiste sur sa ténacité à mettre plus en

évidence ce qui lie les peuples que ce qui les sépare, sur la

prévalence d'une humanité (selon la référence qu'il emprunte à Virgile

de l'orme et la vigne). Jusqu'à sa mort en 1536, il reste fidèle à ses

principes de liberté de pensée (Nulli concedo : ne vouloir appartenir à

personne). Sacré " prince de l'humanisme " en son temps, il sera un

modèle pour Montaigne, préfigurera Diderot, Rousseau et Voltaire,

grainera jusqu'à un Sartre ou un Camus.

Son lamento de la paix est porté à la fois par un idéalisme et une

lucidité : " je ne vois que ténèbres dans toutes les choses humaines ".

Dans ce court texte, la paix prend la parole cherchant refuge là où

elle se devrait trouver : En l'église, chez les intellectuelles,

les princes, la famille. En nul lieu est n'est présente. C'est à sa

propre porte qu'il faut aller frapper : " il faut purger les sources

d'où le mal jaillit sans fin ". Il exhorte l'homme à suivre la parole

d'évangile " la paix soit avec vous " qu'incarne la personne du Christ.

Cette déclamation pour la paix reste vraie encore aujourd'hui pour qui

veut servir la fraternité humaine. Si le procédé rhétorique peut

paraître classique, la parole malheureusement et cruellement moderne

d'un homme que le temps laisse vivant, peut encore nous hanter.

Marie-Laure Jeanne Herlédan

Placer cet ouvrage

dans la rubrique "philosophie" est sans doute donner à ce terme une

extension que l'on peut trouver abusive. Sans doute, cet ouvrage "n'est

qu'un" livre d'économie. Il n'use pas de grands concepts et se limite à

dresser une sorte de phénoménologie de la manière dont notre monde est

depuis 40 ans mis à mal par une théorie qui a mis à son service les

puissances d'État avant de les détruire.

Cette théorie est celle dite de "l'École de

Chicago", soit : le libéralisme économique sans obstacle selon les vœux

de Milton Friedman et Friedrich von Hayek.

Inspirées de pratiques psychiatriques dévoyées puis expérimentées au

Chili de Pinochet et pendant la mise à sac de l'Amérique Latine, les

politiques du choc appellent les politiques d'ajustement structurel du

FMI et de la Banque mondiale. Celles-ci ne cessent de s'appliquer dès

lors que des événements violents – cataclysmes naturels comme Katrina

au USA ou le tsunami en Indonésie : mais aussi crises économiques ou

guerres délibérément créées entraînant la rupture des cadres politiques

– permettent d'imposer aux populations les "choix" de la dérégulation

des échanges, de la privatisation des biens publics – éducation, santé,

infrastructures et énergie – et de la mise en coupe réglée des finances

publiques. La guerre d'Irak se révèle ainsi être la première guerre

privée et l'on voit même que la paix entre les nations n'est plus

envisagée comme une condition de prospérité économique, tout au

contraire. Ce qui explique le soin avec lequel, par exemple, le conflit

Israël-Palestine est entretenu.

Ce n'est rien moins qu'une idée de l'humain qui

est déniée dans l'idéologie de l'École de Chicago qui dans cet épais

ouvrage aux multiples références – pleines de noms fort célèbres ! –

est décrite avec méthode et précision. Toute l'histoire contemporaine

s'en trouve éclairée par delà ce qui est trop souvent décrit comme des

oppositions de blocs ou de civilisations, si ce n'est de "bien" et de

"mal". Cette histoire est celle de Buenos Aires à Pékin, de Londres à

Varsovie, de Moscou à Jérusalem d'une volonté farouche étayée par une

prétendue science économique de trouver les conditions d'une table rase

pour imposer un régime économique unique et "parfait".

Publié en 2007 à Toronto, cet ouvrage nomme

déjà les principaux acteurs et mécanismes de la crise qui nous affecte

et dont on pense donc qu'elle ne saurait être dépassée avant d'avoir

produit ses fruits : marchandisation libérale en Europe de tout ce que

les luttes sociales avaient permis de construire comme protections et

solidarités.

Gilles Herlédan

Comment vieillissent

les livres ? Pour un ouvrage tel que celui-ci, consacré à la petite

actualité de 1955 -1956 la question est redoutable. Tout annonce la

poussière.

Et la surprise est belle.

Quel que soit l'objet, la pertinence de l'analyse qui vise la structure

tient bon. Ce pourquoi, ces Mythologies, sont d'une parfaite actualité.

Tout aussi bien peut-on appliquer la méthode à ce qui nous tombe sous

l'œil ou se glisse dans notre oreille, que constater combien depuis 54

ans les ELLE, MATCH et autre FIGARO ont élaboré la

pensée unique qu'ils nous servent, eux et leurs confrères, comme

évidence du " bon sens ". En somme mythes pour la mystification.

L'usager de la grève

Il y a encore des hommes pour qui la grève est un scandale c'est à-dire

non pas seulement une erreur, un désordre ou un délit, mais un crime

moral, une action intolérable qui trouble à leurs yeux la Nature.

Inadmissible, scandaleuse, révoltante, ont dit d'une grève récente

certains lecteurs du Figaro. C'est là un langage qui date à vrai dire

de la Restauration et qui en exprime la mentalité profonde; c'est

l'époque où la bourgeoisie, au pouvoir depuis encore peu de temps,

opère une sorte de crase entre la Morale et la Nature, donnant à l'une

la caution de l'autre: de peur d'avoir à naturaliser la morale, on

moralise la Nature. On feint de confondre l'ordre politique et l'ordre

naturel, et l'on conclut en décrétant immoral tout ce qui conteste les

lois structurelles de la société que l'on est chargé de défendre. Aux

préfets de Charles X comme aux lecteurs du Figaro d'aujourd'hui, la

grève apparaît d'abord comme un défi aux prescriptions de la raison

moralisée : faire grève, c'est " se moquer du monde ", c'est à-dire

enfreindre moins une légalité civique qu'une légalité " naturelle ",

attenter au fondement philosophique de la société bourgeoise, ce mixte

de morale et de logique, qu'est le bon sens. (125)

Iconographie de l'abbé Pierre

Évidemment, le problème n'est pas de savoir comment cette forêt de

signes a pu couvrir l'abbé Pierre […] Je m'interroge seulement sur

l'énorme consommation que le public fait de ces signes. Je le vois

rassuré par l'identité spectaculaire d'une morphologie et d'une

vocation : ne doutant pas de l'une parce qu'il connaît l'autre :

n'ayant plus accès à l'expérience même de l'apostolat que par son bric

à brac et s'habituant à prendre bonne conscience devant le seul magasin

de la sainteté; et je m'inquiète d'une société qui consomme si

avidement l'affiche de la charité qu'elle en oublie de s'interroger sur

ses conséquences, ses emplois et ses limites. J'en viens alors à me

demander si la belle et touchante iconographie de l'abbé Pierre n'est

pas l'alibi dont une bonne partie de la nation s'autorise, une fois de

plus pour substituer impunément les signes de la charité à la réalité

de la justice. (52)

Poujade et les intellectuels

Qui sont les intellectuels, pour Poujade ? Essentiellement les "

professeurs " (" sorbonnards, vaillants pédagogues, intellectuels de

chef lieu de canton ") et les techniciens (" technocrates,

polytechniciens, polyvalents ou polyvoleurs "). Il se peut qu'à

l'origine la sévérité de Poujade à l'égard des intellectuels soit

fondée sur une simple rancœur fiscale : le " professeur " est un

profiteur; d'abord parce que c'est un salarié (" Mon pauvre Pierrot. tu

ne connaissais pas ton bonheur quand tu étais salarié ! ") ; […]

Supérieur, l'intellectuel plane, il ne " colle " pas à la réalité (la

réalité, c'est évidemment la terre, mythe ambigu qui signifie à la fois

la race, la ruralité, la province, le bon sens, l'obscur innombrable,

etc.). Un restaurateur, qui reçoit régulièrement des intellectuels, les

appelle des " hélicoptères ", image dépréciative qui retire au survol

la puissance virile de l'avion : l'intellectuel se détache du réel,

mais reste en l'air, sur place, à tourner en rond : son ascension est

pusillanime, également éloignée du grand ciel religieux et de la terre

solide du sens commun. Ce qui lui manque, ce sont des " racines " au

cœur de la nation. Les intellectuels ne sont ni des idéalistes, ni des

réalistes, ce sont des êtres embrumés, …(171)

Gilles Herlédan

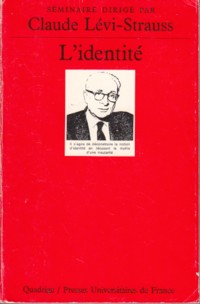

L'IDENTITÉ

Quadrige/PUF, 1983

La main se porte vers quelques livres. L'ouvrage est intitulé : Claude Lévi-Strauss — L'identité. C'est un séminaire interdisciplinaire dirigé par lui en 1974 - 1975. Y participent, entre autres, Michel Serres, Françoise Héritier et Julia Kristeva. Sur la couverture on peut lire sous la photo du grand anthropologue :

" Il

s'agira de déconstruire la notion d'identité

en récusant le mythe d'une insularité "

J'ouvre et lis

l'avant-propos. Voici :

"… le thème de l'identité se situe non pas seulement à un carrefour,

mais à plusieurs. Il intéresse pratiquement toutes les disciplines, et

il intéresse aussi toutes les sociétés qu'étudient les ethnologues ; il

intéresse enfin l'anthropologie de façon très spéciale, puisque c'est

en imputant à celle-ci une obsession de l'identique - que d'aucuns font

son procès - En revanche, nous ne l'avons pas choisi parce que depuis

quelque temps, une mode prétentieuse l'exploite. A en croire certains,

la crise d'identité serait le nouveau mal du siècle. Quand des

habitudes séculaires s'effondrent, quand des genres de vie

disparaissent, quand de vieilles solidarités s'effritent, il est,

certes, fréquent qu'une crise d'identité se produise. Malheureusement,

les personnages qu'inventent les media pour convaincre du phénomène et

souligner son aspect dramatique ont plutôt, de façon congénitale, la

cervelle vide ; leur identité souffrante apparaît comme un alibi

commode pour nous masquer, et masquer à leurs créateurs, une nullité

pure et simple.

[…] À supposer que l'identité ait elle aussi ses relations

d'incertitude, la foi que nous mettons encore en elle pourrait n'être

que le reflet d'un état de civilisation dont la durée aura été limitée

à quelques siècles. Mais alors, la fameuse crise de l'identité dont on

nous rebat les oreilles acquerrait une tout autre signification. Elle

apparaîtrait comme un indice attendrissant et puéril que nos petites

personnes approchent du point où chacune doit renoncer à se prendre

pour l'essentiel : fonction instable et non réalité substantielle, lieu

et moment, pareillement éphémères, de concours, d'échanges et de

conflits auxquels participent seules, et dans une mesure chaque fois

infinitésimale, les forces de la nature et de l'histoire suprêmement

indifférentes à notre autisme."

Extraits de l'avant-propos par Cl. Lévi-Strauss (pp. 9-10 et 11)

Merci de cette nourriture fraîche pour l'esprit à l'opposé d'idées tendances.

Marie-Laure Jeanne Herlédan

Dans la pensée contemporaine, Emmanuel Levinas est unique à établir un lien entre éthique et métaphysique. Dans Éthique et infini, livre issu d'une suite d'entretiens donnés sur France-Culture en 1981, il décline son histoire, son cheminement et la formation de sa pensée à partir de la Bible, des auteurs russes, de Heidegger. Plus tard il recentrera sa réflexion autour du langage puis de la responsabilité d'autrui élevant ainsi la morale à la hauteur d'un absolu.

Altérité et transcendance

La

socialité : le meilleur de l'humain.

" Toute rencontre commence par une bénédiction, contenue dans le mot

bonjour. Ce bonjour que tout cogito, que toute réflexion sur soi

présuppose déjà et qui serait la première transcendance. Ce salut

adressé à l'autre homme est une invocation. J'insiste donc sur la

primauté de la relation bienveillante à l'égard d'autrui. Quand bien

même il y aurait malveillance de la part de l'autre, l'attention,

l'accueil de l'autre, comme sa reconnaissance marque cette antériorité

du bien sur le mal. "

Il y a pour Levinas derrière la venue de l'humain déjà la vigilance à

autrui.

L'épiphanie du visage de l'autre.

Que nous dit le visage d'autrui, dé-visagé, altéré ?

Qu'y-a-t-il en deçà de la mise à nu de l'altérité démunie dont je suis

l'obligé ?

Le visage de l'autre en même temps qu'il atteste de lui-même intime le

respect, il est un message adressé au sujet, message à caractère

contradictoire puisqu'il est toute faiblesse et toute autorité. Par son

extériorité il interroge l'intériorité. Dans une telle relation le moi

ne se met pas en question, il est mis en question par le regard de

l'autre. Le moi de l'existence ainsi interrogée et empêchée est amené à

ne pas demeurer en soi-même. On peut parler d'une accusation du moi par

l'autre, mais aussi d'une résistance métaphysique à la volonté de

pouvoir : le regard de l'autre défie le pouvoir de pouvoir.

Une éthique du visage.

En rupture avec une ontologie où notre être propre conditionne

l'approche de l'Être et par là les autres, Emmanuel Levinas imagine une

anthropologie différente où le visage du prochain comme manière de se

signifier se tient dans un trace d'infini et devient lieu de

transcendance. Cet accès au visage qui se vit sur un mode éthique est à

lui seul un sens. La transcendance ne naît plus du seul être mais elle

est éprouvée comme une crise de la subjectivité qui est mise en cause.

Ce n'est qu'à partir de ce bouleversement de soi par l'existence de

l'autre que la nôtre se pose comme humaine. Loin donc de la vision

sartrienne pour qui " l'autre n'est que cela : ma transcendance

transcendée ", on peut poser le prédicat de Levinas qui considère "

l'autre comme visage, témoignage extraordinaire de ma liberté, qui me

commande l'altérité dans l'infini, qui m'élit pour son service et qui

représente le trouble éthique de l'être et va l'amener sur la voie du

désintéressement éthique. […] Et il ajoute : " Cette sainteté de

l'humain ne peut se dire à partir d'aucune catégorie. Entrons-nous dans

un moment de l'histoire où le bien doit être aimé sans promesse ? […]

Serions-nous à la veille d'une nouvelle forme de foi, une foi sans

triomphe comme si la seule valeur incontestable était la sainteté,

quand le seul droit à la récompense serait celui de ne pas l'attendre ?

La première et la dernière manifestation de Dieu serait d'être sans

promesse. "

Altérité et

transcendance est une des portes d'entrée dans l'œuvre d'Emmanuel

Levinas, on peut aussi lire : Totalité et infini, Dieu, la

mort et le temps.

Marie-Laure Jeanne Herlédan

Edward Bernays - le neveu de Freud,

installé aux USA - écrit en 1928 sous le titre Propaganda un

ouvrage * qui commence ainsi : " la manipulation consciente,

intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue

un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce

mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui

dirige véritablement le pays. "

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Bernays,

loue sans réserve cette activité de propagande car elle lui paraît

nécessaire pour en quelque sorte compenser les effets délétères de la

démocratie qui tend à limiter, par la pression de l'opinion des masses,

le rôle de ceux qui " nous gouvernent en vertu de leur autorité

naturelle, de leur capacité à formuler les idées dont nous avons besoin

".

Avec une sorte de cynisme tranquille ce contempteur de la démocratie

assure vouloir le bien d'autrui au nom de la science : ceux qui la

possèdent " contrôlent l'opinion publique, exploitent les vielles

forces sociales existantes inventent d'autres façons de relier le monde

et de le guider. " La science doit permettre de subvertir la politique.

Ainsi dès 1928, Bernays fonde les bases de la gouvernance dont

on voit aujourd'hui qu'elle arrive, en occident notamment, à

neutraliser les luttes sociales et à vider de sa substance le débat

politique. Aujourd'hui, la plupart des échéances électorales donnent

l'occasion aux agents les plus actifs de cette Propaganda -

journalistes et politiciens - de déplorer la montée de

l'abstentionnisme et de fustiger le supposé individualisme des

gouvernés. D'autres crocodiles pleurent sur le faible taux de

syndicalisation dans les entreprises. Mais les buts sont atteints.

Sans doute est-ce parce que - sans en définir les causes comme les

enjeux - bon nombre de citoyens perçoivent que le jeu démocratique est

épuisé par la science de la gouvernance. Ce qui en assure le

triomphe. En somme chacun devient conscient que - selon les tous

derniers mots du livre - : " La propagande ne cessera jamais d'exister.

Les esprits intelligents doivent comprendre qu'elle leur offre l'outil

moderne dont ils doivent se saisir à des fins productives, pour créer

de l'ordre à partir du chaos. "

Peut-on en rester à ce triomphe de l'intelligence ?

Gilles Herlédan

(*) publié en 2007 aux Éditions de la

Découverte sous le titre Propanganda, comment manipuler l'opinion

en démocratie.

Épicure -

Lettre à Ménécée

Traduction de Jean Salem

Épicure à Ménécée,

salut.

Quand on est jeune il ne faut pas remettre à philosopher, et quand on

est vieux il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n'est

trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l'âme. Or celui qui

dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivée ou est passée

pour lui, ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux

n'est pas encore venue pour lui ou qu'elle n'est plus. Le jeune homme

et le vieillard doivent donc philosopher l'un et l'autre, celui-ci pour

rajeunir au contact du bien, en se remémorant les jours agréables du

passé; celui-là afin d'être, quoique jeune, tranquille comme un ancien

en face de l'avenir.

Par conséquent il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le

bonheur puisque, lorsqu'il est à nous, nous avons tout, et que, quand

il nous manque, nous faisons tout pour l'avoir.

Attache-toi donc aux enseignements que je n'ai cessé de te donner et

que je vais te répéter ; mets-les en pratique et médite-les, convaincu

que ce sont là les principes nécessaires pour bien vivre.

Commence par te persuader qu'un dieu est un vivant immortel et

bienheureux te conformant en cela à la notion commune qui en est tracée

en nous. N'attribue jamais à un dieu rien qui soit en opposition avec

l'immortalité ni en désaccord avec la béatitude ; mais re-garde-le

toujours comme possédant tout ce que tu trouveras capable d'assurer son

immortalité et sa béatitude. Car les dieux existent, attendu que la

connaissance qu'on en a est évidente.

Mais, quant à leur nature, ils ne sont pas tels que la foule le croit.

Et l'impie n'est pas celui qui rejette les dieux de la foule : c'est

celui qui attribue aux dieux ce que leur prêtent les opinions de la

foule. Car les affirmations de la foule sur les dieux ne sont pas des

préno-tions, mais bien des présomptions fausses. Et ces présomptions

fausses font que les dieux sont censés être pour les méchants la source

des plus grands maux comme, d'autre part, pour les bons la source des

plus grands biens. Mais la multitude, incapable de se déprendre de ce

qui est chez elle et à ses yeux le propre de la vertu, n'accepte que

des dieux conformes à cet idéal et regarde comme absurde tout ce qui

s'en écarte.

Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous. Car tout

bien et tout mal résident dans la sensation : or la mort est priva-tion

de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité

que la mort n'est rien pour nous, nous rend capables de jouir de cette

vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie,

mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. Car il ne reste plus

rien à redouter dans la vie, pour qui a vraiment compris que hors de la

vie il n'y a rien de redoutable. On prononce donc de vaines paroles

quand on soutient que la mort est à craindre non pas parce qu'elle sera

douloureuse étant réalisée, mais parce qu'à est douloureux de

l'attendre. Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que

celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun

trouble par sa présence.

Ainsi celui de tous les maux qui nous donne le plus d'horreur, la mort,

n'est rien pour nous, puisque, tant que nous existons nous-mêmes, la

mort n'est pas, et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc

la mort n'existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu'elle n'a

rien à faire avec les premiers, et que les seconds ne sont plus.

Mais la multitude tantôt fuit la mort comme le pire des maux, tantôt

l'appelle comme le terme des maux de la vie. Le sage, au contraire, ne

fait pas fi de la vie et il n'a pas peur non plus de ne plus vivre :

car la vie ne lui est pas à charge, et il n'estime pas non plus qu'il y

ait le moindre mal à ne plus vivre. De même que ce n'est pas toujours

la nourriture la plus abondante que nous préférons, mais parfois la

plus agréable, pareillement ce n'est pas toujours la plus longue durée

qu'on vent recueillir, mais la plus agréable. Quant à ceux qui

conseillent aux jeunes gens de bien vivre et aux vieillards de bien

finir, leur conseil est dépourvu de sens, non seulement parce que la

vie a du bon même pour le vieillard, mais parce que le soin de bien

vivre et celui de bien mourir ne font qu'un. On fait pis encore quand

on dit qu'il est bien de ne pas naître, ou, " une fois né, de franchir

au plus vite les portes de l'Hadès ". Car si l'homme qui tient ce

lan-gage est convaincu, comment ne sort-il pas de la vie ? C'est là en

effet une chose qui est toujours à sa portée, s'il veut sa mort d'une

volonté ferme. Que si cet homme plaisante, il montre de la légèreté en

un sujet qui n'en comporte pas.

Rappelle-toi que l'avenir n'est ni à nous ni pourtant tout à fait hors

de nos prises, de telle sorte que nous ne devons ni compter sur lui

comme s'il devait sûrement arriver, ni nous interdire toute espérance,

comme s'il était sûr qu'il dût ne pas être. Il faut se rendre compte

que parmi nos désirs les uns sont naturels, les autres vains, et que,

parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires et les autres

naturels seulement. Parmi les désirs nécessaires, les uns sont

nécessaires pour le bonheur, les autres pour la tranquillité du corps,

les autres pour la vie même. Et en effet une théorie non erronée des

désirs doit rapporter tout choix et toute aversion à la santé du corps

et à l'ataraxie de l'âme, puisque c'est là la perfection même de la vie

heureuse. Car nous faisons tout afin d'éviter la douleur physique et le

trouble de l'âme. Lorsqu'une fois nous y avons réussi, toute

l'agitation de l'âme tombe, l'être vivant n'ayant plus à s'acheminer

vers quelque chose qui lui manque, ni à chercher autre chose pour

parfaire le bien-être de l'âme et celui du corps. Nous n'avons en effet

besoin du plaisir que quand, par suite de son absence, nous éprouvons

de la douleur ; et quand nous n'éprouvons pas de douleur nous n'avons

plus besoin du plaisir.

C'est pourquoi nous disons que le plaisir est le commencement et la fin

de la vie heureuse. En effet, d'une part, le plaisir est reconnu par

nous comme le bien primitif et conforme à notre nature, et c'est de lui

que nous partons pour déterminer ce qu'il faut choisir et ce qu'il faut

éviter ; d'autre part, c'est toujours à lui que nous aboutissons,

puisque ce sont nos affections qui nous servent de règle pour mesurer

et apprécier tout bien quelconque si complexe qu'il soit. Mais,

précisément parce que le plaisir est le bien primitif et conforme à

notre nature, nous ne recherchons pas tout plaisir, et il y a des cas

où nous passons par-dessus beaucoup de plaisirs, savoir lors-qu'ils

doivent avoir pour suite des peines qui les surpassent ; et, d'autre

part, il a des douleurs que nous estimons valoir mieux que des

plaisirs, savoir lorsque, après avoir longtemps supporté les douleurs,

il doit résulter de là pour nous un plaisir qui les surpasse. Tout

plaisir, pris en lui-même et dans sa nature propre, est donc un bien,

et cependant tout plaisir n'est pas à rechercher ; pareillement, toute

douleur est un mal, et pourtant toute douleur ne doit pas être évitée.

En tout cas, chaque plaisir et chaque douleur doivent être appréciés

par une comparaison des avantages et des inconvénients à attendre. Car

le plaisir est toujours le bien, et la douleur le mal ; seulement il y

a des cas où nous traitons le bien comme un mal, et le mal, à son tour,

comme un bien.

C'est un grand bien à notre avis que de se suffire à soi-même, non

qu'il faille toujours vivre de peu, mais afin que si l'abondance nous

manque, nous sachions nous contenter du peu que nous aurons, bien

persuadés que ceux-là jouissent le plus vivement de l'opulence qui ont

le moins besoin d'elle, et que tout ce qui est naturel est aisé à se

procurer, tandis que ce qui ne répond pas à un désir naturel est

malaisé à se procurer. En effet, des mets simples donnent un plaisir

égal à celui d'un régime somptueux si toute la douleur causée par le

besoin est supprimée, et, d'autre part, du pain d'orge et de l'eau

procurent le plus vif plaisir à celui qui les porte à sa bouche après

en avoir senti la privation. L'habitude d'une nourriture simple et non

pas celle d'une nourriture luxueuse, convient donc pour donner la

pleine santé, pour laisser à l'homme toute liberté de se consacrer aux

devoirs nécessaires de la vie, pour nous disposer à mieux goûter les

repas luxueux, lorsque nous les faisons après des intervalles de vie

frugale, enfin pour nous mettre en état de ne pas craindre la mauvaise

fortune. Quand donc nous disons que le plaisir est le but de la vie,

nous ne parlons pas des plaisirs voluptueux et inquiets, ni de ceux qui

consistent dans les jouissances déréglées, ainsi que l'écrivent des

gens qui ignorent notre doctrine, ou qui la combattent et la prennent

dans un mauvais sens. Le plaisir dont nous parlons est celui qui

consiste, pour le corps, à ne pas souffrir et, pour l'âme, à être sans

trouble. Car ce n'est pas une suite ininterrompue de jours passés à

boire et à manger, ce n'est pas la jouis-sance des jeunes garçons et

des femmes, ce n'est pas la saveur des poissons et des autres mets que

porte une table somptueuse, ce n'est pas tout cela qui engendre la vie

heureuse, mais c'est le raisonnement vigilant, capable de trouver en

toute circonstance les motifs de ce qu'il faut choisir et de ce qu'il

faut éviter, et de rejeter les vaines opinions d'où provient le plus

grand trouble des âmes.

Or, le principe de tout cela et par conséquent le plus grand des biens,

c'est la prudence. Il faut donc la mettre au-dessus de la philoso-phie

même, puisqu'elle est faite pour être la source de toutes les vertus,

en nous enseignant qu'il n'y a pas moyen de vivre agréable-ment si l'on

ne vit pas avec prudence, honnêteté et justice, et qu'il est impossible

de vivre avec prudence, honnêteté et justice si l'on ne vit pas

agréablement. Les vertus en effet, ne sont que des suites naturelles et

nécessaires de la vie agréable et, à son tour, la vie agréable ne

saurait se réaliser en elle-même et à part des vertus.

Et maintenant y a-t-il quelqu'un que tu mettes au-dessus du sage ? Il

s'est fait sur les dieux des opinions pieuses ; il est constamment sans

crainte en face de la mort ; il a su comprendre quel est le but de la

nature ; il s'est rendu compte que ce souverain bien est facile à

atteindre et à réaliser dans son intégrité, qu'en revanche le mal le

plus extrême est étroitement limité quant à la durée ou quant à

l'intensité.

Il se moque du destin dont certains font le maître absolu des choses* ;

et certes mieux vaudrait s'incliner devant toutes les opinions

mythiques sur les dieux que de se faire les esclaves du destin des

physiciens, car la mythologie nous promet que les dieux se laisse-ront

fléchir par les honneurs qui leur seront rendus, tandis que le destin,

dans son cours nécessaire, est inflexible ; il n'admet pas, avec la

foule, que la fortune soit une divinité - car un dieu ne fait jamais

d'actes sans règles -, ni qu'elle soit une cause inefficace : il ne

croit pas, en effet, que la fortune distribue aux hommes le bien et le

mal, suffisant ainsi à faire leur bonheur et leur malheur, il croit

seulement qu'elle leur fournit l'occasion et les éléments de grands

biens et de grands maux ; enfin il pense qu'il vaut mieux échouer par

mauvaise fortune, après avoir bien raisonné, que réussir par heureuse

fortune, après avoir mal raisonné - ce qui petit nous arriver de plus

heureux dans nos actions étant d'obtenir le succès par le concours de

la fortune lorsque nous avons agi en vertu de jugements sains.

Médite donc tous ces enseignements et tous ceux qui s'y rattachent,

médite-les jour et nuit, à part toi et aussi en commun avec ton

semblable. Si tu le fais, jamais tu n'éprouveras le moindre trouble en

songe ou éveillé, et tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Car un

homme qui vit au milieu de biens impérissables ne ressemble en rien à

un être mortel.

* Il dit ailleurs que, parmi les événements, les uns relèvent de la

nécessité, d'autres de la fortune, les autres enfin de notre propre

pouvoir, attendu que la nécessité n'est pas susceptible qu'on lui

impute une responsabilité, que la fortune est quelque chose d'instable,

tandis que notre pouvoir propre, soustrait à toute domination

étrangère, est proprement ce à quoi s'adressent le blâme et son

contraire (scholie)

Rabbin et docteur en philosophie, professeur d’université, Marc-Alain Ouaknin travaille depuis plusieurs années sur une traduction de la bible. Écrivain très productif, environ un livre par an, il ne cesse d’interroger le langage, la lettre (YHVH) et la parole. Il n’est donc pas surprenant que toute son œuvre tourne autour de la Bible.

Le livre brûlé en 1986, Introduction à la méditation hébraïque en 1992 et tout dernièrement les mystères de la Bible sont quelques exemples d’une œuvre riche. Promeneur joyeux à l’ombre des mots et des textes, ses pas et son rythme sont un cheminement constant vers le sens, voire même l’essence de ce qui sert à l’homme à dire ce qui le dépasse. (p. 508)

Légèreté, humour et gravité voilà trois noms qui viennent à l’esprit — venir à l’esprit est une expression qui ferait sourire Marc-Alain Ouaknin —, et qui pourraient le caractériser. Attitude très spécifique de la pensée juive qui fait toujours place au commentaire, à l’inventivité, à l’exégèse et que le doute ou le détour ne fatigue pas.

Que signifie ce titre énigmatique ? En grec le mot veut dire pont, lien. Zeugnumi signifie je joins.

Cela n’a pas laissé l’auteur insensible. Il nous explique que le zeugma est une figure littéraire où s’exprime un lien insolite riche de sens entre deux mots, deux phrases ou deux locutions. Exemple connu de d’expression zeugmatique : « Il était vécu de probité candide et de lin blanc » de V. Hugo ou bien encore : « elle tricotait enfermée dans sa chambre et dans sa surdité » de Roger Martin du Gard.

Méditation inévitable de l’auteur sur la subtilité du double sens. Indécence selon lui à ne chercher qu’un sens (un des sens) qui enferme (p. 56-57).

Le zeugma est aussi le nom de la ville engloutie entre le Tigre et l’Euphrate, en Mésopotamie, lieu du croissant fertile que les archéologues ont sortie de l’oubli, exhumant de très nombreuses richesses comme les mosaïques dont le fragment de regard choisi par Ouaknin pour illustrer la couverture. Regard intense qui parle à travers le temps. Ce trésor artistique après plusieurs années a de nouveau connu la submersion lors de la mise en eau d’un barrage en 2000. Étrange comportement des hommes capables de faire surgir la beauté ou de la noyer suivant son gré.

Que peut nous dire encore la Zeugma engloutie ?

Partant de là Marc-Alain Ouaknin décline toute une variation de réflexions qui le mène des rives de L’Euphrate à la banquise de l’ours blanc en passant par F. Kafka, l’hirondelle, La Joconde et autres arrêts nécessaires à son périple à bord de l’arche de Noé dans l’océan du langage. Longue quête dans le temps et dans l’espace à la recherche de l’homme debout, plein de foi en son avenir, arrimé qu’il est à un mât fait du bois de l’arbre de Jessé dont les racines sont irriguées de la terre des hommes de Dieu. Abraham et son fils Isaac est bon exemple de l’homme s’aventurant contre le tragique, on peut en fait voir dans le sacrifice un non-sacrifice (p .117-118)

A partir de la Zeugma engloutie, il évoque le déluge biblique qui lui sert d’aune à l’engloutissement moderne, élargissant ainsi ce déluge à tout ce qui est susceptible de submerger l’homme d’aujourd’hui, au flot contemporain d’images et d’informations qui noie le livre, la lecture, l’interprétation imaginaire, la création, en un mot la transcendance.

Le livre pour lui est majuscule qui dit l’homme :

« Je parle de cette littérature qui fait que nous sommes différents après la lecture d’un livre, différents et mieux, mieux et plus haut, plus haut et plus beaux, en nous-mêmes et avec les autres ». le livre c’est liber qui donne aussi libre ou comme dit Paul Ricœur que Marc-Alain Ouaknin se plaît à citer : « avoir la liberté d’inventer pour inventer la liberté ».

Alors, doit-on se laisser submerger ? Quelle attitude peut-on avoir ? Une éthique est-elle possible ? Marc-Alain Ouaknin propose, toujours avec humour et gravité, une théologie de l’écologie : modération, responsabilité, conscience et respect du futur, sorte de chabbat de la terre. Il n’est plus question d’une éthique du sujet, du soi ou de l’autre qui serait mon prochain mais de l’autre qui est tellement autre qu’il n’est pas encore né c'est-à-dire les générations à venir. « Ceux que nos yeux ne seront plus là pour voir ». Ainsi doit-il y avoir une éthique du futur. (p. 306)

S’il y a une phrase à méditer dans le livre, ce pourrait-être « Souviens-toi de ton futur ».

Marie-Laure Jeanne Herlédan

Qui a écrit en 2007

des choses de ce genre :

"Dernière en date, la bulle immobilière, qualifiée par The Economist de

« plus grande bulle spéculative de tous les temps », a fait augmenter

la « valeur » de l’immobilier du monde industrialisé de 20 à 60

billions de dollars en trois ans. Chaque bulle, finit tôt ou tard par

éclater et par transformer en dettes les actifs financiers sans base

réelle figurant au bilan des banques. À moins d'être relayée par le

gonflement d'une bulle nouvelle et plus grande encore, l'éclatement

d'une bulle entraîne normalement des faillites en chaîne - à la limite,

l’effondrement du système bancaire mondial. La valorisation du capital

repose de plus en plus sur des artifices, de moins en moins sur la

production et la vente de marchandises. La richesse produite a de moins

en moins la forme valeur, la forme marchandise ; elle est de moins en

mesurable en terme de valeur d'échange, en terme de PIB. Plusieurs

facteurs mettent en évidence la fragilité du système, sa crise, et

pointent vers une économie fondamentalement différente..."

mérite notre attention ! Surtout que cette l'analyse du marché libéral

est ici opérée au nom d'une "éthique d'émancipation du sujet".

Gilles Herlédan

En 390 pages J.-C.

Guillebaud entreprend de nous réveiller !

Comme dans ses récents ouvrages, il le fait avec passion. Allons-nous

choisir de demeurer dans la citadelle occidentale construite en quatre

siècles en ne voyant du haut de nos remparts venir du reste du monde

que menaces et dangers ? Assurément, la paresse intellectuelle nous y

pousse - théorie du choc des civilisations -, la violence des

terrorismes aussi, les pressions de la concurrence, le sentiment de

posséder la vérité la plus accomplie.

Il faut pourtant prendre la mesure d'un monde multiple, complexe dans

lequel les appartenances, les références sont en constante interaction.

Refuser l'autre ou se fondre en l'autre sont deux démarches aussi

dangereuses et symétriquement équivalentes. Ce qu'il faut tenter de

construire, c'est une pensée dialectique, toujours en mouvement et

pourtant pas sans repères.

Ce livre invite à cette tâche de vie contre les certitudes de la mort.

Gilles Herlédan

" C'est une question

de principe ! "

N'est-ce pas une bonne réponse aux pourquoi trop insistants ? Ceux qui

mettent au défi de fournir une argumentation " pragmatique ", réaliste,

utilitaire...

Par exemple : si c'est possible... pourquoi s'abstenir ? En effet,

pourquoi ? Question de principe !

Ce livre qui date de 2002, non seulement garde sa pertinence, mais la

voit s'accroître à mesure que le fantasme d'une humanité totalement

réductible à ses gènes, ses performances et sa normalité envahit les

sphères de l'éducation, du gouvernement et du soin... c'est-à-dire la

totalité de la vie. Totalitarisme doux, mâtiné d'altruisme annoncé et

cautionné de "science" alléguée.

Guillebaud mène une enquête où se révèle la pente moderne à ne

considérer l'homme que comme de la matière vivante qui peut être

gouvernée, conditionnée, assujettie et ceci au nom des plus grands

principes. Ainsi l'évocation des droits de l'homme tend à masquer bien

souvent que nous ne voulons plus savoir ce qu'est l'humain.

Être humain est une démarche éthique, un projet... et même un devoir.

C'est ce devoir que nous risquons de perdre de vue du fait de la

puissance sans cesse accrue de nos moyens techniques qui en reculant

les limites de l'impossible nous pousse à croire que l'interdit peut

être forclos.

Le développement de la crise économique actuelle donne un

retentissement notable aux propos de Guillebaud. La science ne prévoit

pas tout et même contribue au désordre du monde, l'amplifie...

Le principe d'humanité suppose la réhabilitation nécessaire du

politique laquelle n'est pas affaire d'individus passifs et

indifférenciés (par exemple : les consommateurs en masse) mais

expression de sujets singuliers qui s'engagent.

Gilles Herlédan